012 进程状态和优先级

012 进程状态和优先级

小米里的大麦进程状态和优先级

[!TIP]

一、进程状态分类

Linux 中的进程状态可以通过 ps 命令或者 top 命令来查看,常见的状态码有以下几种:

| 状态码 | 名称 | 含义说明 |

|---|---|---|

| R | 运行(Running) | 进程正在运行或处于可运行状态(等待 CPU 调度) |

| S | 可中断睡眠(Sleeping) | 进程正在等待某个事件(如 I/O、信号等),可以被信号或外部事件唤醒 |

| D | 不可中断睡眠(Uninterruptible Sleep) | 进程正等待 无法被信号唤醒 的事件(如磁盘 I/O),一般出现在设备驱动程序中,例如正在等待硬件操作 |

| T | 停止(Stopped/Traced) | 进程已被暂停执行,例如收到了 SIGSTOP 信号,或者在被调试时被暂停。 |

| Z | 僵尸(Zombie) | 子进程已结束/终止,但父进程未回收它的资源(PID 和退出状态仍占用系统资源),导致进程表里留有“尸体” |

| X | 死亡(Dead) | 进程已彻底终止,且不会再存在于进程表中(非常短暂极少见,用户通常看不到) |

特殊状态说明

- 僵尸进程 (Z)(一种比较特殊的状态)

- 产生原因:当进程退出并且父进程(使用

wait()系统调用,后面讲)没有读取到子进程退出的返回代码时就会产生僵死(尸)进程。僵死进程会以终止状态保持在进程表中,并且会一直在等待父进程读取退出状态代码。所以,只要子进程退出,父进程还在运行,但父进程没有读取子进程状态,子进程进入Z状态。 - 危害:占用 PID,可能导致系统 PID 耗尽。

- 解决:杀死父进程(僵尸进程会由

init进程接管并回收)。

- 产生原因:当进程退出并且父进程(使用

- 不可中断睡眠 (D)

- 常见场景:进程在执行关键系统调用(如写入磁盘)。

- 处理:通常需等待操作完成,强制终止可能导致数据损坏。

二、如何查看进程状态(进程的状态显示在 STAT 字段下)

1. 使用 ps 命令

ps 可以显示一次性快照信息:

1 | ps aux |

查看部分关键字段:

1 | ps -eo pid,ppid,stat,comm |

- PID:进程 ID。

- PPID:父进程 ID。

- STAT:进程状态(如

S、R、Z等)。 - COMMAND:执行该进程的命令。

输出示例:

1 | PID PPID STAT COMMAND |

解释:

Ss:systemd是会话首领(s),当前处于可中断睡眠状态(S)。Ssl:hostguard是会话首领(s),处于可中断睡眠状态(S),且是多线程进程(l)。Ss+:agetty是会话首领(s),处于可中断睡眠状态(S),且是前台进程(+)。Z:python进程已变成僵尸进程(Z),等待父进程回收。

STAT 字段可能含有多个字符组合,如 Ss、R+,额外属性(从第二列字符开始):

| 字符 | 属性名称 | 含义说明 |

|---|---|---|

| s | 会话首领(Session Leader) | 该进程是会话的领导者,通常是终端启动的第一个进程。 |

| + | 前台进程组(Foreground) | 进程属于前台进程组,能接受来自终端的输入信号。 |

| l | 多线程(Multithreaded) | 进程是多线程的(用 Linux 的线程实现)。 |

| L | 内存锁定(Locked in Memory) | 进程有部分内存被锁定,无法被换出。 |

| N | 低优先级(Low Priority) | 进程运行在低优先级(nice 值大于 0)。 |

| < | 高优先级(High Priority) | 进程运行在实时优先级(nice 值小于 0)。 |

| s | 会话首领(Session Leader) | 该进程是会话的领导者(通常是终端启动的第一个进程)。 |

| n | 优先级降低(Reduced Priority) | 进程的优先级被降低(通过 nice 命令调整)。 |

| ** | 进程被克隆(Cloned Process) | 进程是通过 clone() 系统调用创建的,通常用于线程实现。 |

2. 使用 top 命令

top 命令动态刷新进程状态:

1 | top |

S列表示进程状态,通常会看到R、S、Z等状态。- 按

q键退出。

3. 使用 proc 文件系统

每个进程在 /proc 下有一个专属目录(以 PID 命名),可以直接查看其状态:

1 | cat /proc/<PID>/status | grep State |

示例:

1 | cat /proc/1234/status | grep State |

三、进程状态的生命周期

一个典型的进程生命周期大致如下:

创建(Created): 用

fork()创建进程,父进程复制自身的内存空间。就绪(Ready): 进程已准备好运行,等待 CPU 调度。

运行(Running): 进程正在被 CPU 执行。

阻塞/睡眠(Blocked/Sleeping): 进程等待外部事件(如 I/O)完成 (可中断睡眠和不可中断睡眠)。

- (挂起(Suspended):通常由用户或调试器主动暂停进程(如

CTRL + z))

- (挂起(Suspended):通常由用户或调试器主动暂停进程(如

终止(Terminated): 进程执行完成或被强制终止。

僵尸(Zombie): 子进程结束后,父进程未回收其退出信息,导致子进程残留在进程表。

销毁(Dead): 僵尸进程被父进程回收后,彻底消失。

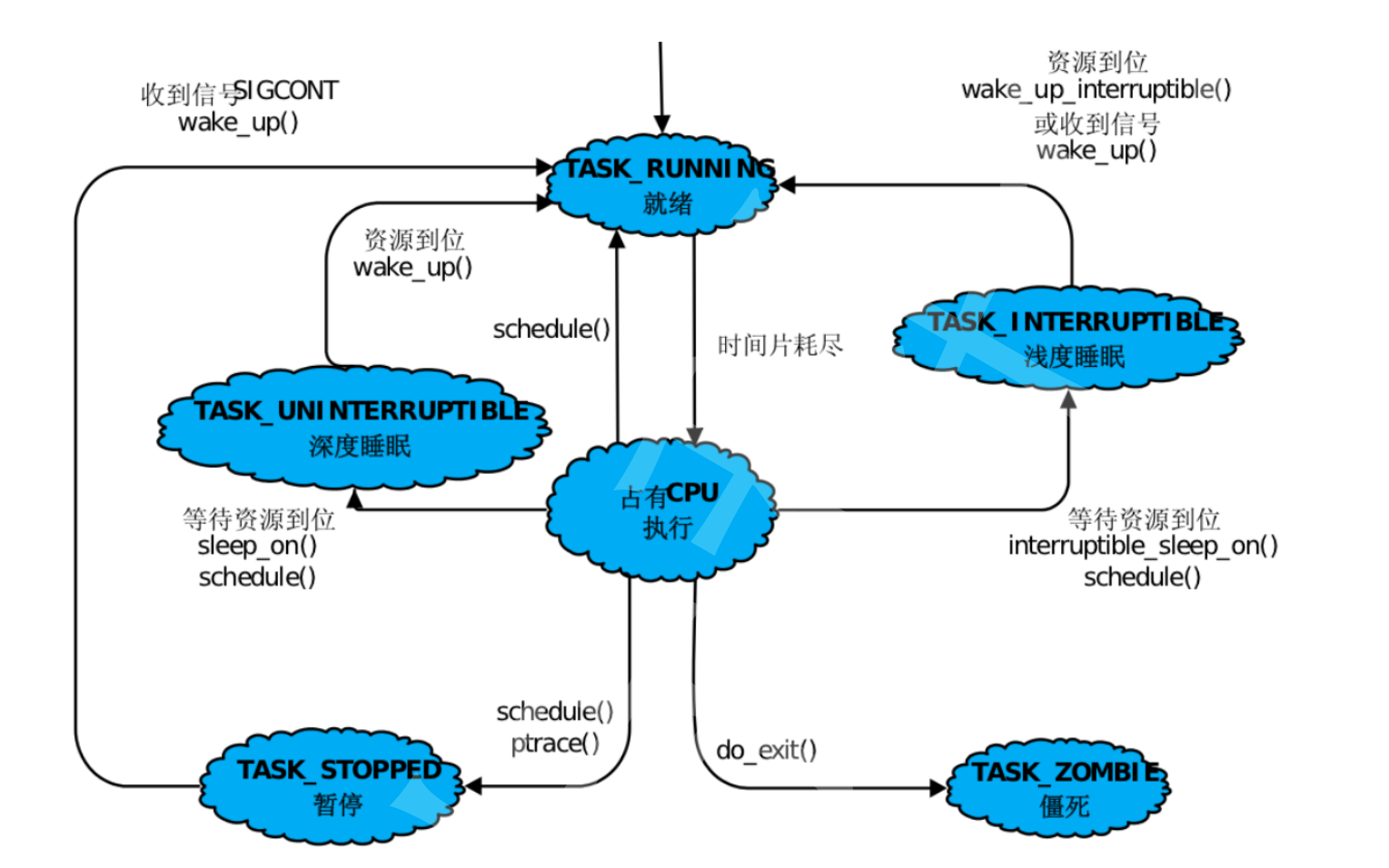

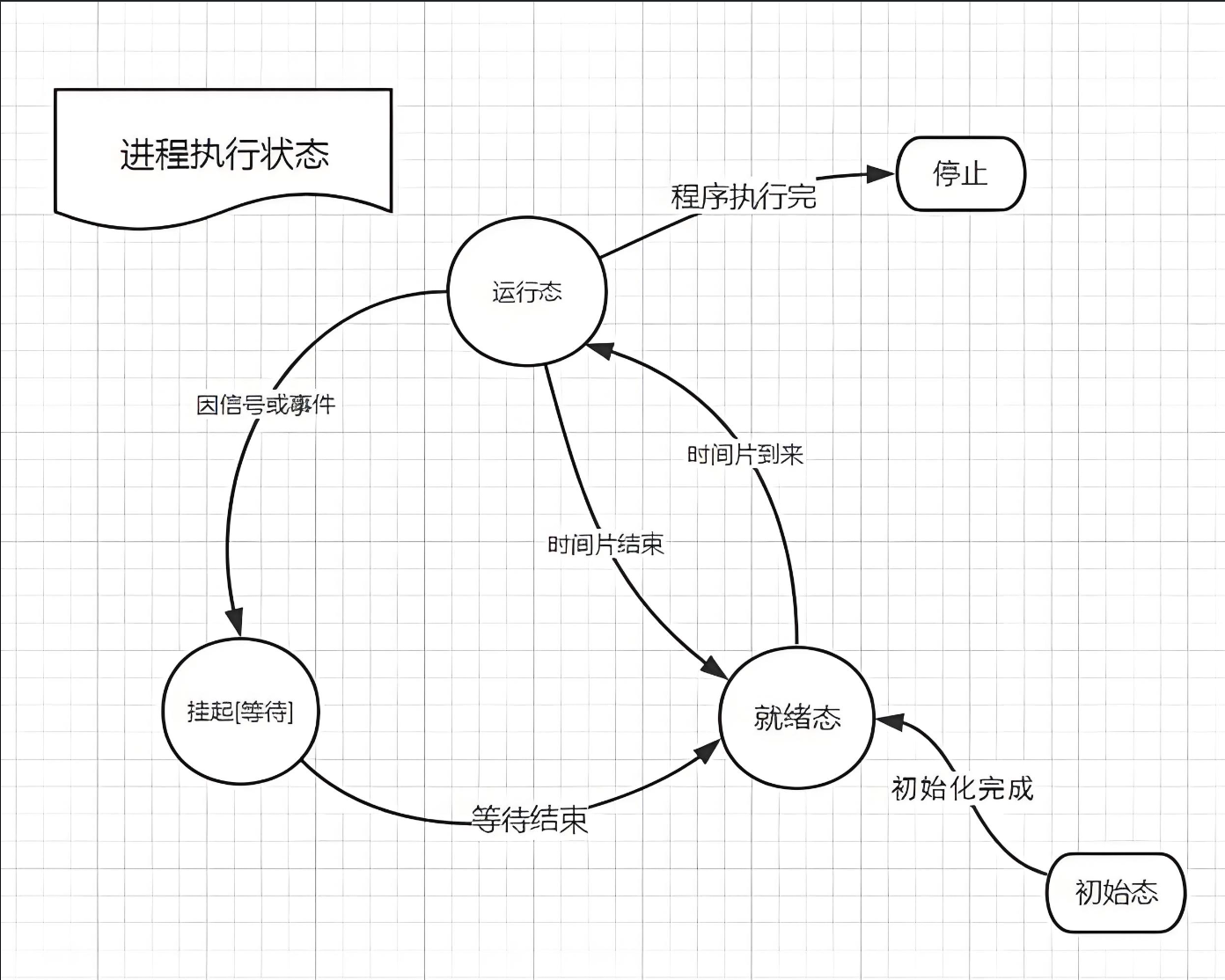

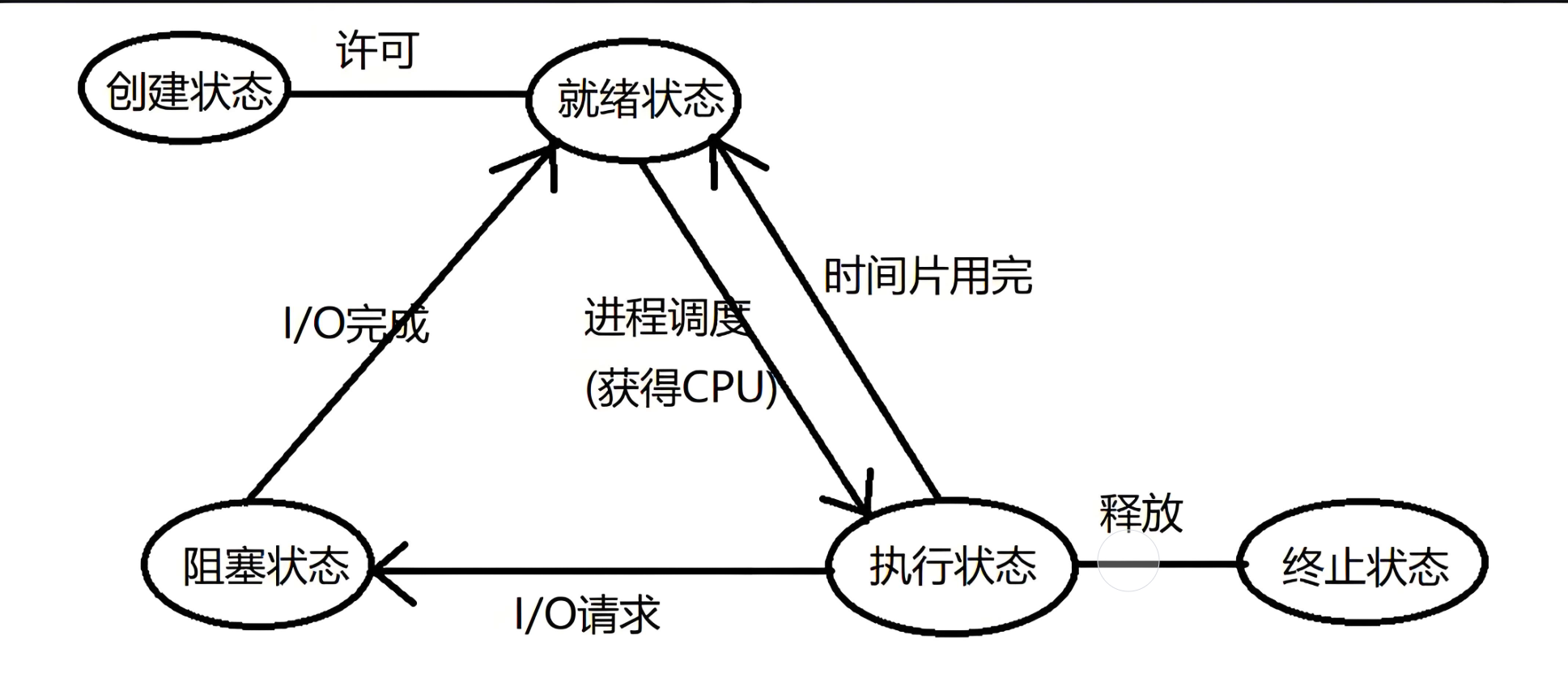

四、进程状态转换示意图

这部分比较抽象,了解部分即可。 典型的转换流程:新建 (New) → 就绪 (R) → 运行 (R) ↔ 阻塞 (S/D) → 终止 (Z/X),还有

1 | +---------------------+ +-----------------------+ |

进程的状态模型并没有一个单一的官方标准定义,而是根据不同的操作系统和理论模型有不同的实现。 不过,通常讨论的 三态、五态和七态模型 是基于操作系统的进程管理理论中的常见模型。

[!WARNING]

下面是从网络上找的相关图片,只是 偏向正确,因为没有具体标准定义!

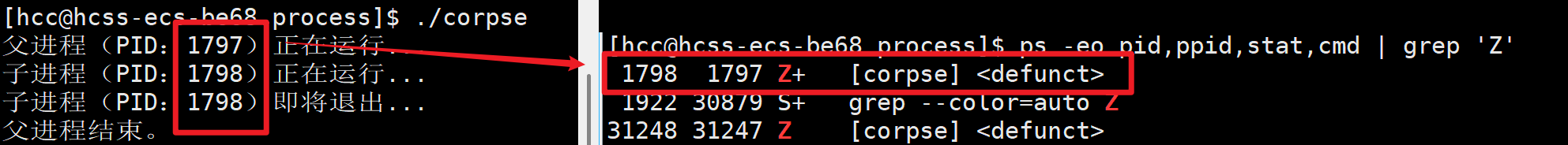

实验 1:僵尸进程的创建与监控

1. 实验步骤

- 编写僵尸进程代码:父进程创建子进程后,子进程立即退出,但父进程不调用

wait()去回收子进程的资源,从而让子进程变成僵尸进程。 - 编译与运行:运行代码后,使用

ps命令在另一个终端监控进程状态。 - 观察现象:子进程退出后,父进程没有回收它,它的状态会变成

Z(Zombie)。

2. 僵尸进程代码:

1 |

|

3. 运行步骤:

- 编译代码:

1 | gcc corpse.c -o corpse |

- 运行程序:

1 | ./corpse |

- 在另一个终端用

ps命令观察:

1 | ps -eo pid,ppid,stat,cmd | grep 'Z' |

现象:你会发现子进程的

STAT显示为Z,说明它已变成僵尸进程。危害:

- PID 资源耗尽:僵尸进程本身不消耗资源,但它的 PID (进程标识符)不会被释放。如果系统产生大量僵尸进程,PID 会被耗尽,导致新进程无法创建!

- 内存泄漏:内核保留僵尸进程的退出状态和资源描述符,直到父进程回收。

解决办法:通过

kill杀掉父进程,僵尸进程会被init进程回收。

1 | kill -9 父进程PID # 终止父进程,子进程由 init 进程回收 |

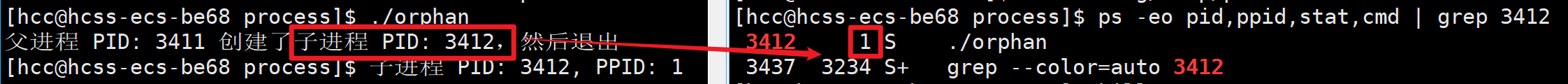

实验 2:孤儿进程的创建与监控

1. 实验步骤:

- 编写孤儿进程代码:父进程创建子进程后,父进程主动退出,子进程被

init进程接管。 - 编译与运行:运行代码后,用

ps命令监控子进程的PPID(父进程 ID)。 - 观察现象:父进程退出后,子进程的

PPID变成1(即init进程)。

2. 孤儿进程代码:

1 |

|

3. 运行步骤:

- 编译代码:

1 | gcc orphan.c -o orphan |

- 运行程序:

1 | ./orphan |

- 在另一个终端用

ps命令观察:

1 | ps -eo pid,ppid,stat,cmd | grep 子进程PID |

现象:你会发现子进程的

PPID变成1,说明它被init进程接管,变成了孤儿进程。危害:孤儿进程一般不会直接危害系统,主要分下面几种情况(这就像一个“扫地机器人”:只有当进程“倒下”(退出)时,

init才来打扫;如果进程一直乱跑或者不断“生孩子”,init也束手无策。):自动回收机制:

- 当父进程退出后,孤儿进程会被

init进程(PID = 1)收养。 init进程会定期调用wait()来回收那些已经结束的子进程,避免出现僵尸进程。

- 当父进程退出后,孤儿进程会被

陷入死循环的情况:

- 如果孤儿进程本身陷入死循环(比如

while (1) { sleep(1); }),它不会退出,自然也不会被init回收。 init只能回收已经 退出的子进程。如果孤儿进程一直在运行,init什么也做不了。

- 如果孤儿进程本身陷入死循环(比如

大量创建子进程的情况:

孤儿进程本身如果大量

fork()创建新子进程,这些子进程同样会被它的父进程(即原孤儿进程)管理。如果原孤儿进程随后退出,那么它创建的子进程就会变成新的孤儿进程,

init会接管它们。如果这种行为持续发生,系统的进程表(PID 资源)可能会被快速耗尽,导致系统无法创建新进程,从而影响稳定性。

解决办法:手动杀掉孤儿进程:

1 | kill -9 子进程PID |

4. 对比总结

[!NOTE]

- 孤儿进程的资源会被回收吗?

- 是的,

init进程会主动回收孤儿进程。- 僵尸进程和孤儿进程哪个更危险?

- 僵尸进程,因为长期占用系统资源。

| 特性 | 僵尸进程 | 孤儿进程 |

|---|---|---|

| 产生条件 | 子进程终止,父进程未调用 wait() | 父进程终止,子进程仍在运行 |

| 危害 | 占用 PID 和内核资源 | 一般无危害(主要由 init 进程自动回收) |

| 状态符号 | Z (Zombie) | 无特殊状态,PPID 变为 1 |

| 处理方式 | 终止父进程或修复父进程代码调用 wait() | 通常无需处理 |

| 系统影响 | 可能导致 PID 耗尽 | 无负面影响 |

五、进程的优先级

在 Linux 系统中,进程的优先级(Priority)决定了调度器(Scheduler)选择哪个进程优先运行。这里有两个关键概念:PRI(优先级) 和 NI(静态优先级/Nice 值)。

| 名称 | 全称 | 范围 | 作用 |

|---|---|---|---|

| PRI | Priority | 0~139 | 进程的实际优先级,值越小优先级越高 |

| NI | Nice Value | -20~19 | 用户可调整的优先级修正值,影响 PRI,NI 是用户可调节的值,用来“建议”系统优先级,但最终还是由内核决定。 |

1. PRI(Priority,优先级):

- 定义:表示内核调度时分配给进程的优先级。数值越小,优先级越高。

- 范围:

- 内核视角:

PRI范围0 ~ 139是进程的 真实优先级,值越小优先级越高。 - 用户视角:实时进程的优先级是

0 ~ 99(适合对实时性要求高的任务,如工业控制、音视频处理等),普通进程的优先级是100 ~ 139(普通用户任务,如文本编辑器、浏览器等)。

- 内核视角:

- 决定因素:

PRI = 20 + NI(普通进程),nice值影响普通进程的优先级,但 不会直接影响实时进程的优先级。 - 查看命令:

1 | ps -eo pid,pri,ni,comm |

输出示例:

1 | PID PRI NI COMMAND |

或者:top 命令,在 top 界面里:

- 按 f 键进入字段选择界面,找到 PRI 和 NI,按空格键选中后回车返回主界面,即可看到优先级信息。

- PRI 和 NI 默认就会显示在列表中。

2. NI(Nice 值):

公式:

PRI (新) = PRI (默认) + NI- 默认 PRI 通常为 80(不同系统可能不同),因此实际 PRI 范围是:

80 + (-20) = 60(最高优先级) 到80 + 19 = 99(最低优先级)。

- 默认 PRI 通常为 80(不同系统可能不同),因此实际 PRI 范围是:

定义:影响普通进程的优先级(PRI),表示“进程对 CPU 资源的友好程度”。数值越高,优先级越低,越“谦让”。当

nice值为负值的时候,那么该程序将会优先级值将变小,即其优先级会变高,则其越快被执行。所以,调整进程优先级,在 Linux 下,就是调整进程 nice 值。范围:

-20(最重要)到19(最不重要),一共 40 个级别。默认值为0。调整规则:NI 值越低,PRI 越小,进程优先级越高

- 普通用户只能 降低优先级(NI 值 ≥ 0)

- Root 用户可 提升优先级(NI 值 < 0)

关系:$PRI = 20 + NI$

NI = -20→ PRI = 0 + 20 = 20(最高优先级)NI = 0→ PRI = 0 + 20 = 20(默认值)NI = 19→ PRI = 19 + 20 = 39(最低优先级)

调整 NI 值:

1 | # 启动时设置 nice 值 |

3. 注意事项

- 避免滥用高优先级:过多高优先级进程可能导致系统不稳定(如 GUI 无响应)。

- NI 值继承:子进程会继承父进程的 NI 值。

六、其他概念补充

[!IMPORTANT]

- 竞争性:进程争抢 CPU、内存等资源。

- 独立性:每个进程互不干扰,资源独立。

- 并行:多核 CPU 下的真正“同时运行”。

- 并发:单核 CPU 下的“快速切换”,让多个进程看似“同时进行”。

1. 竞争性(Competitiveness):

- 定义:由于系统中的进程数量众多,而 CPU 资源有限(甚至可能只有 1 个),所以各个进程需要竞争 CPU 使用权。为了高效完成任务,更合理竞争相关资源,便有了优先级。

- 引申含义:

- 系统通过调度算法来决定哪个进程先使用 CPU。

- 为了更合理地分配资源,引入了 优先级(Priority) 概念,优先级高的进程更有可能被调度运行。

- 竞争不局限于 CPU,进程还可能竞争内存、I/O 设备等资源。

2. 独立性(Independence):

- 定义:多进程运行时,每个进程都有自己独立的内存空间和资源,彼此不会直接影响。

- 特点:

- 每个进程的执行逻辑、变量、文件描述符等都是独立的。

- 若需要通信,通常使用 进程间通信 机制,例如:管道(Pipe)、共享内存、消息队列等。

- 意义:独立性 保证了系统稳定性,即使某个进程崩溃,其他进程也能正常运行。

3. 并行(Parallelism):

- 定义:多个进程在多个 CPU 核心上 同时 运行,互不干扰,真正实现“同时进行”。

- 条件:需要多核 CPU 或多台机器(分布式系统)支持。

- 举例:在 4 核 CPU 上,4 个进程可以在每个核心上独立运行,互不干扰,实现真正的“并行”。

4. 并发(Concurrency):

- 定义:多个进程在一个 CPU 下采用进程切换的方式,在一段时间之内,让多个进程都得以推进,称之为并发。(在单核 CPU 上,多个进程通过频繁的“时间片切换”,让每个进程在 宏观上看起来同时执行)

- 原理:CPU 每隔一段时间(时间片)切换到下一个进程执行,切换速度极快,人眼无法分辨,以为多个进程“同时”运行。

- 举例:在单核 CPU 上运行多个下载任务,CPU 不断在不同任务之间切换,让所有任务都能逐步完成。

[!NOTE]

进程切换

- 概念:在单 CPU 系统中,多个进程通过轮流使用 CPU 资源实现“并发”,这依赖于操作系统的“进程切换”。

- 实现方式:采用调度算法(如 时间片轮转 的调度算法),每个进程被分配固定的时间片。时间片用完后,系统暂停该进程,保存状态,并切换到下一个进程执行。

上下文保存

- 意义:确保进程被切换时,其运行状态(即“上下文”)被妥善保存,待下次恢复执行。上下文是指进程执行时的环境状态,包括寄存器的值、程序计数器的值等。

- 保存内容:

- 通用寄存器:如 eax、ebx、ecx、edx 等,用于存储操作数和计算结果。

- 栈指针和基指针:如 ebp、esp,用于管理函数调用和局部变量的存储。

- 程序计数器(eip):记录当前进程正在执行指令的下一条指令的地址,决定了进程执行的流程。

- 状态寄存器(status):包含条件码等信息,用于判断指令执行后的状态。

- 保存时机:在进程被切换时,需要先保存当前进程的上下文,然后恢复下一个要执行进程的上下文。

寄存器的作用

- 通用寄存器:用于存储操作数和中间结果,提高数据访问速度,如在算术运算和数据处理指令中使用。

- 程序计数器(eip):指向进程下次执行的指令地址,是进程执行流程的关键。

- 栈指针和基指针:用于管理函数调用时的参数传递和局部变量存储,维护函数调用栈的结构。

- 状态寄存器:保存 CPU 的状态信息,如进位标志、零标志等,用于条件判断和跳转指令。

进程切换的具体步骤

- 保存当前进程上下文:暂停当前进程,将寄存器、程序计数器等保存到该进程的控制块(如

task_struct)中。- 更新进程状态:将当前进程状态改为“就绪”或“等待”,并加入对应队列。

- 选择新进程:根据调度算法(如优先级调度)选择下一个要执行的进程。

- 恢复新进程上下文:从新进程的控制块恢复寄存器和程序计数器等信息。

- 切换至新进程:CPU 开始执行新进程的指令,完成切换。